退職代行モームリを使って無事に退職を成功させた脱サラリーマと申します。

退職後、すぐに転職する場合は、自分で行う手続きはほとんどありません。

しかし、一定期間仕事をしない、いわゆる「無職期間」がある場合には、やらなければならない手続きがいくつもあります。

これらの手続きには期限が定められているものも多く、対応が遅れると損をしてしまうケースもあるため、注意が必要です。

本記事では、退職後の無職期間に必要な手続きを、時系列でわかりやすく解説します。

手続きの期限や必要書類、注意点まで丁寧にまとめているので、すぐに転職する予定のない方はぜひ参考にしてください。

・無職期間がある場合に必要な手続き

・手続きの対応期限

・各手続きの方法と注意点

退職後すぐに転職する予定がない方で、退職後の手続きに不安がある場合におすすめの記事です。

退職後、無職になる人がやるべき手続き一覧

退職後、しばらく働く予定のない方は健康保険や年金、税金、失業手当など、さまざまな公的手続きが必要になります。

ここでは、無職期間中に行うべき手続きを一覧で紹介します。

対応済みかどうかのチェックリストとしても活用できるため、漏れがないかを確認する際にもぜひご利用ください。

それぞれの手続きの詳細は、以降の見出しにて順番に解説します。

| チェック | 手続き | 詳細 | 期限 | 手続き先 |

| 会社から必要な書類を 受け取る |

・雇用保険被保険者証 ・離職票 ・健康保険資格喪失証明書 ・源泉徴収票 ・年金手帳 または基礎年金番号通知書 ・退職証明書(必要な場合) |

退職後10日以内 | 退職した会社 | |

| 健康保険の切り替え | ①任意継続被保険者制度の利用 ②国民健康保険への加入 ③配偶者の扶養に入る |

①退職後20日以内 ②退職後14日以内 ③退職日以降なるべく早く |

健康保険組合 | |

| 国民年金への切り替え | – | 退職後14日以内 | 市町村役所 | |

| 失業手当の申請 | – | 離職票到着後すぐ | ハローワーク | |

| 住民税の支払い方法の 変更 |

– | 特になし(通知を確認) | 市町村役所 | |

| 所得税の確定申告 | – | 翌年の2月中旬~3月中旬 | 税務署 |

退職時に会社から受け取るべき書類

退職後の手続きをスムーズに進めるには、会社から受け取るべき重要な書類がいくつかあります。

これらの書類は、健康保険や年金、失業手当の手続き、確定申告など、さまざまな場面で必要となるものです。

ここでは、退職時に必ず確認しておきたい書類と、それぞれの役割について解説します。

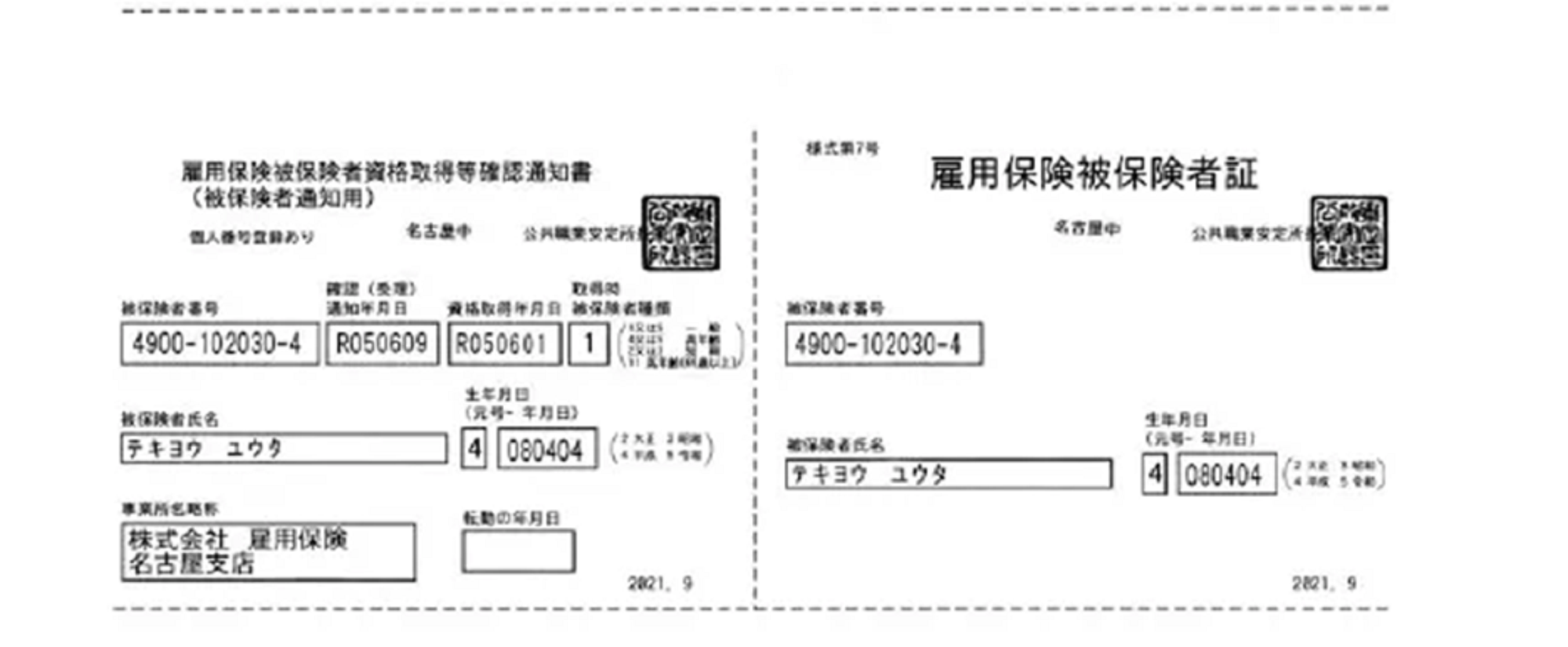

雇用保険被保険者証

雇用保険被保険者証は、雇用保険に加入した人(被保険者)であることを証明する書類で、転職先での雇用保険手続きや、失業手当の申請時に必要となります。

退職時に会社から返却されますが、もし紛失してもハローワークで再発行が可能です。

被保険者番号は変わらずに引き継がれるため、転職先でも提出を求められます。

なお、雇用保険に未加入の期間が7年以上ある場合は、有効期限が切れているため、転職先で新卒社員のように新たに交付してもらいましょう。

離職票(離職票-1、離職票-2)

離職票とは、会社を辞めたことを証明する公的な書類で、正式には「雇用保険被保険者離職票」といいます。

離職票-1は会社から発行される「離職証明書」、離職票-2はハローワークから発行される「求職者給付等払渡希望金融機関指定届」です。

これらの書類は、自己都合・会社都合問わず、失業手当の申請に必要な書類です。

転職先に離職票を提出する必要はなく、期間を空けずに転職する場合は、失業手当を受けることもないため、離職票を発行してもらう必要もありません。

通常は退職後2週間ほどで受け取れることが多いですが、3、4月はハローワークが繁忙期のため、発行までに時間がかかる場合もあります。

健康保険資格喪失証明書

-e1745886332145.png)

健康保険資格喪失証明書は、退職により健康保険の資格を喪失したことを証明する書類です。

協会けんぽに加入の場合は年金事務所、健保組合に加入の場合は健康保険組合から発行されます。

国民健康保険に切り替えや配偶者の扶養に入る際に必要になり、退職後14日以内に手続きが必要なため、早めに発行してもらいましょう。

この手続きが遅れると、遅れた期間分の医療費は自己負担となるため注意が必要です。

ちなみに、上記の画像は横浜市で発行される健康保険資格喪失証明書ですが、書類のフォーマットは地域によって異なります。

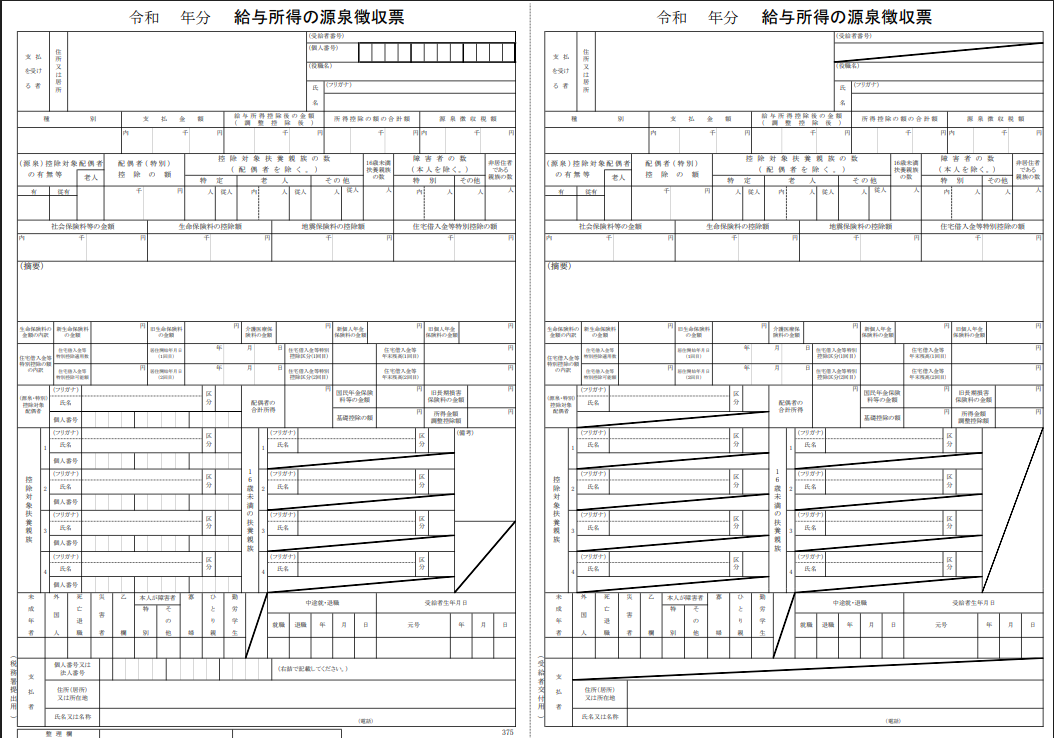

源泉徴収票

源泉徴収票とは、1年間(1月1日〜12月31日)に会社が従業員に支払った給与額や源泉徴収した税額、控除額などを記載した書類のことです。

再就職先の年末調整や、再就職しない場合の確定申告に必要な書類で、会社は退職後1ヶ月以内に交付する義務があります。

何らかの理由で会社が発行できない場合は、会社の所在地を管轄する税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を提出することで再発行が可能です。

年金手帳または基礎年金番号通知書

年金手帳および基礎年金番号通知書は、厚生年金または国民年金に加入していることを証明する書類です。

マイナンバー制度の影響もあり、2022年4月以降は年金手帳が廃止され、基礎年金番号通知書が発行されています。

会社によって取り扱いは異なりますが、預けている場合は返却してもらいましょう。

もし紛失してしまった場合、厚生年金は勤務先の担当者、国民年金は市町村役所の国民年金係に相談しましょう。

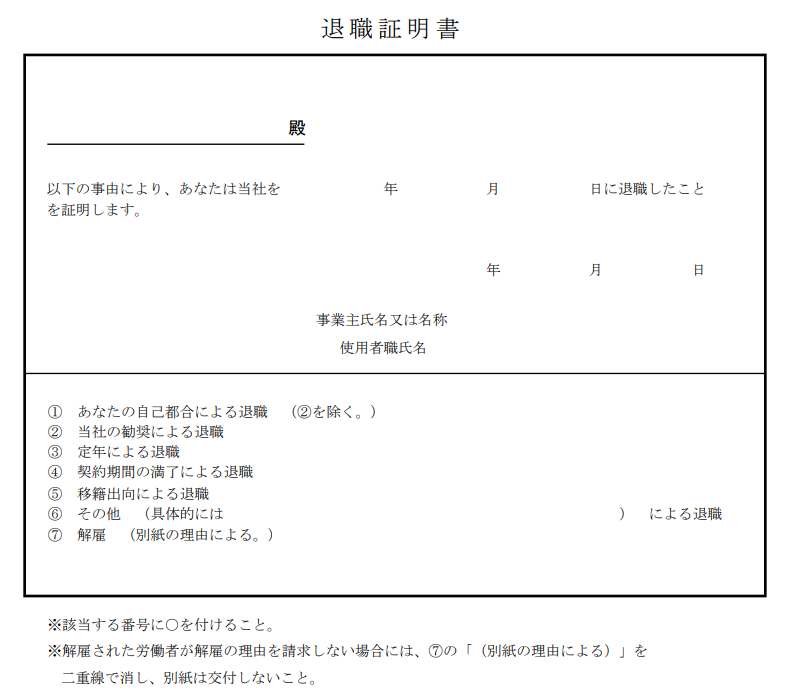

退職証明書(必要な場合)

退職証明書は、退職した事実や在籍期間、職務内容などを証明する書類です。

離職票と役割は似ていますが、離職票はハローワークが発行する公的な書類なのに対し、退職証明書は企業が発行する私的書類であるという違いがあります。

退職証明書は健康保険・年金の手続きにおいて、離職票の発行が間に合わない場合に使用できます。

基本的には発行されない書類のため、必要な場合のみ会社に発行を依頼しましょう。

健康保険の切り替え手続き

会社を退職すると、それまで加入していた健康保険の資格を失います。

無保険状態を避けるため、新たな健康保険に加入する必要があります。

ここでは、主な3つの選択肢について、それぞれの概要と手続き方法を解説します。

・国民健康保険に加入する

・配偶者の扶養に入る

任意継続被保険者制度を利用する

任意継続被保険者制度とは、これまで加入していた会社の健康保険を最長2年間、継続して利用できる制度です。

この制度を利用するには、以下の2つの条件を満たす必要があります。

・退職日の翌日から20日以内に手続きを済ませること

申請先は、もともと加入していた「協会けんぽ」または「健康保険組合」です。

申請には「任意継続被保険者資格取得申請書」と扶養を確認できる書類が必要です。

扶養を確認できる書類としては「非課税証明書」「源泉徴収票のコピー」「雇用保険受給資格者証のコピー」があります。

申請自体は難しくありませんが、保険料を全額自己負担することになるため、金額が大きく増える場合がある点には注意が必要です。

また、任意継続をした場合は、出産手当金や傷病手当金を受給できなくなってしまいます。

任意継続にもメリットとデメリットがあるため、しっかりと比較をしたうえで選択しましょう。

国民健康保険に加入する

任意継続を利用しない場合は、市区町村役所で国民健康保険への加入手続きを行う必要があります。

退職日から14日以内に申請を行うのが基本のため、早めに対応しましょう。

ただし、14日を過ぎたからといって、国民健康保険に加入できなくなるわけではないので安心してください。私も数日過ぎてから申請しましたが、問題なく加入できました。

申請に必要なものは、扶養家族分を含めた健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、世帯主の印鑑などです。

退職者本人のみが国民健康保険に切り替える場合は、離職票や退職証明書など、退職日が確認できる書類でも申請可能です。

ただし、自治体によって若干異なるため、事前に確認しておくと安心です。

保険料は前年の所得に応じて決まり、任意継続よりも高くなる場合もあるため、メリットとデメリットをしっかり比較して選択しましょう。

配偶者の扶養に入る

もし配偶者が会社員で健康保険に加入している場合、配偶者の扶養に入ることで、自身の健康保険料負担をなくすことができます。

扶養に入るためには、配偶者の勤務先を通じて手続きを行う必要があります。

手続きには、退職証明書や健康保険資格喪失証明書、所得証明書などが求められることが一般的です。

さらに、扶養に入れるかどうかは以下の要件を満たす必要があり、審査が行われます。

・被保険者の収入により生計を維持されている

・(被保険者と同一世帯の場合)年間収入が130万円未満かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満

・(被保険者とは別世帯の場合)年間収入が130万円未満かつ、被保険者からの援助が自身の年間収入より少ない

審査には日数がかかることもあるため、退職が決まったら早めに配偶者の勤務先に相談しておくとスムーズです。

国民年金への切り替え手続き

会社を退職すると、厚生年金の資格を喪失するため、自分で国民年金に切り替える必要があります。

未加入のまま放置してしまうと、初回の支払い金額が積み重なり、高額になってしまうため、速やかに手続きを進めましょう。

手続きの期限(退職後14日以内)

国民年金への切り替え手続きは、退職日から14日以内に行う必要があります。

切り替え手続きを忘れてしまっても、厚生年金からの脱退は年金事務所に通知されるため、そのままになることはありません。

手続きをせずに放置していると、国民年金への加入を促す通知が届きます。

その通知を以って、手続きをおこなえば問題ありません。

ただし、放置している期間が長くなると、脱退後の初回の支払額が積み重なり、高額になってしまうため、退職後はなるべく早めに手続きをしましょう。

必要書類と手続き方法

国民年金の切り替え手続きには、以下の書類が必要です。

・健康保険資格喪失証明書、離職票、退職証明書(いずれか一つ)

・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

・印鑑(自治体によっては必要)

市区町村役所の年金担当窓口で、必要書類を提出して手続きをおこないます。

退職後無職になる場合は、年金の免除申請も通る可能性が高いため、退職後の生活費に不安がある場合は、その旨も窓口に伝えるとよいでしょう。

免除・猶予制度の活用方法

収入が少ない、あるいは無職の期間が続く場合、国民年金保険料の支払いが難しいこともあるでしょう。

そんなときに利用できるのが「保険料免除制度」や「保険料納付猶予制度」です。

【保険料免除制度】

本人、世帯主、配偶者の前年所得が一定基準以下であり、保険料の支払いが困難な場合に、保険料の全額または一部が免除される制度です。

免除される金額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類あります。

ちなみに、全額免除を利用した場合、全額納付した場合の2分の1の年金を受給できます。

免除制度を利用せずに未納となった場合は、この2分の1も受給できなくなるため注意が必要です。

【保険料納付猶予制度】

20歳以上50歳未満の方が対象で、本人及び配偶者の前年所得が一定基準以下であれば保険料の納付を猶予してもらえる制度です。

将来、余裕ができたときに追納(あとから支払う)することで、全額納付した場合の年金を受給できます。

退職後すぐは、生活費への不安もあるため、落ち着くまで猶予してもらうのも一つの方法です。

失業手当(失業保険)の申請

失業手当(失業保険)とは、求職者が安定した生活を送りつつ1日でも早く再就職するための支援として給付されるものです。

会社を退職したあと、すぐに再就職できない場合は、失業手当を受給することをおすすめします。

生活資金を確保しながら次の仕事を探すためにも、忘れずに申請しておきましょう。

受給資格と申請条件

失業手当を受給するためには、以下の条件を満たしている必要があります。

・退職後、積極的に就職活動をおこなう意思と能力があること

・退職前の2年間に、通算して12か月以上、雇用保険に加入していたこと(自己都合退職の場合)

なお、会社都合退職(倒産や解雇など)の場合は、過去1年間に6か月以上、雇用保険に加入していることで、失業手当を受給できるケースもあります。

病気やケガなどで就職活動がすぐにできない場合は、失業手当ではなく「傷病手当金」や「休養期間後の受給延長」などの制度が適用されることもあるため、状況に応じてハローワークに相談しましょう。

ハローワークでの手続き方法

失業手当を受給するためには、まずハローワークで求職の申し込みを行い、失業状態であることを申請する必要があります。

手続きの流れは以下の通りです。

②求職の申し込みを行う

③必要書類を提出する(離職票-1、離職票-2、本人確認書類、マイナンバーが確認できる書類、証明写真2枚など)

④雇用保険説明会に参加する(多くの地域では必須)

⑤失業認定日ごとにハローワークで失業の状態を申告する

申請後、一定期間の待機を経て、失業手当の支給が始まります。

通常、失業認定日から5営業日後に指定の口座に振り込まれます。

待機期間と給付制限について

求職の申し込みが完了したあとの7日間は「待機期間」と呼ばれ、失業手当の受給が制限される期間となります。

さらに、自己都合退職の場合はこの待機期間終了後に「給付制限」として2か月間の待機期間が追加されます。

この間も手当は支給されませんので、実際に初回の給付が受けられるまでにはある程度時間がかかる点に注意しましょう。

一方、会社都合退職(リストラや倒産など)の場合は、給付制限なしで待機期間終了後すぐに支給が開始されます。

受給期間と金額の目安

失業手当の受給期間は、年齢や被保険者期間、退職理由によって異なります。

【自己都合退職の場合】

| 雇用保険の被保険者期間 | ||

| 10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |

| 90日 | 120日 | 150日 |

【会社都合退職の場合】

| 退職時の年齢 | 雇用保険の被保険者期間 | ||||

| 1年未満 | 1年以上 5年未満 |

5年以上 10年未満 |

10年以上 20年未満 |

20年以上 | |

| ~30歳 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | – |

| 30歳~34歳 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |

| 35歳~44歳 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |

| 45歳~59歳 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |

| 60歳~64歳 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |

自己都合退職の場合、給付日数は90~150日となります。

被保険者期間が10年未満の場合は90日のため、多くの場合が90日間となるでしょう。

会社都合退職の場合は自己都合退職よりも細かく設定されており、45歳~59歳で最も給付日数が多くなります。

支給金額は、退職前6か月間の賃金を基に算出される「基本手当日額」に給付日数を掛けることによって計算できます。

基本手当日額は、原則として1日あたり賃金の50~80%程度(低賃金者ほど高率)となりますが、上限額が設定されています。

| 退職時の年齢 | 1日当たりの支給額上限 |

| ~29歳 | 7,065円/日 |

| 30歳~44歳 | 7,845円/日 |

| 45歳~59歳 | 8,635円/日 |

| 60歳~64歳 | 7,420円/日 |

例えば、30歳、月収25万円だった場合、1日あたり概ね5,000円~6,000円程度の支給となるケースが多いです。

具体的な支給金額は人によって異なるため、手続き時にハローワークから詳しい説明を受けるようにしましょう。

失業手当受給サポートの利用もおすすめ

退職後は少し休みたい、転職活動に専念したいという人には、失業手当受給サポートの利用もおすすめです。

こういったサポートをしてくれるサービスはいくつかありますが、私がおすすめなのは【退職コンシェルジュ】です。

退職コンシェルジュでは、失業手当や傷病手当金の複雑な申請を、専門のコンシェルジュがサポートすることで、手間を感じることなく受給に導いてくれます。

私は傷病手当金の受給サポートを利用し、ストレスなくスムーズに受給ができました。

もちろん自分一人でできるのが一番ですが、受給について不安がある人は、ぜひ一度無料WEB説明会に参加してみてください。

住民税の支払い方法の変更

退職後も、前年の所得に応じて住民税の支払い義務は続きます。

会社員時代は給与から天引き(特別徴収)されていましたが、退職後は自分で支払う(普通徴収)必要があります。

しかし、特別徴収から普通徴収への変更は、勤務先と市区町村が行ってくれるため、個人で行うべき手続きはありません。

退職後、しばらくすると住民税の納付書が届くため、届き次第支払いを行いましょう。

支払額は退職のタイミングによって異なるため、以下で解説します。

退職時期による支払額の違い

住民税の支払額は1月~12月の所得によって決まり、翌年の6月から支払いが始まります。

そのため、退職のタイミングによって支払額が異なります。

基本的には以下に示す3パターンに分かれます。

1月1日~4月30日に退職した場合

1月~4月の間に退職した場合、退職した月から5月分までの住民税を、退職月の給料から一括で差し引かれます。

例えば2月半ばで退職した場合、2月~5月までの4か月分が最終の給与から差し引かれることになります。

住民税が給与額を上回った場合は、普通徴収として自身での支払いが必要です。

後日、納付書が届くため、なるべく早めに未納分の支払いを行いましょう。

5月1日~5月31日に退職した場合

5月中に退職した場合、住民税の支払残額は5月分のみとなります。

そのため、最後の支払い分が今まで通り給与から天引きされ、翌月から普通徴収に切り替わります。

他の月に退職した場合とは違い、残額を一括で請求されることがないため、最後の給与が極端に少なくなるようなことはありません。

6月1日~12月31日に退職した場合

6月~12月の間に退職した場合、退職した次の月から普通徴収となります。

ただし、希望することで、退職月から翌年5月までの住民税を給与や退職金から一括天引きすることも可能です。

通常通り普通徴収する場合は、支払方法を一括と分割から選択できるため、自身の貯蓄状況に合わせて選びましょう。

納付書による支払い方法

普通徴収に切り替わると、住民登録している市区町村役所から納付書が郵送されてきます。

納付書が届いたら、次のいずれかの方法で支払いを行います。

・金融機関窓口で支払い

・自治体の窓口で支払い

・(自治体が対応していれば)スマホ決済アプリ(PayPayなど)で支払い

納付書には支払期限が明記されており、遅延すると延滞金が発生する場合もあるため、期日を過ぎないように注意してください。

もし一括での支払いが難しい場合、市区町村役所に相談することで分割払いに対応してもらえる可能性もあります。

私も一括での支払いが難しかったため、役所に相談して、自分が支払える範囲での分割払いに変更してもらいました。

確定申告

会社に勤務している間は、毎月の給与から所得税が天引きされ、年末調整によって税額が再計算されることで納税が完結します。

会社に所属せずに収入を得ている場合、この年末調整による税額の再計算を「確定申告」という形で自身で行う必要があります。

退職した年に、別の会社に転職する場合は、転職先で年末調整されるため、確定申告の必要はありませんが、再就職しない場合は、自分で確定申告を行う必要があります。

私は退職後、傷病手当金を受給しており、年末時点では無職だったため、確定申告を行いました。

年内に再就職しない場合の対応

年内に再就職せず、給与所得が途中で止まった場合、退職時に会社から受け取った「源泉徴収票」をもとに確定申告を行い、所得税を精算します。

確定申告をすることで払いすぎた所得税が還付される(税金が戻ってくる)こともあります。

医療費控除やふるさと納税、生命保険料控除など、控除対象がある人も、確定申告を行うことで税金の還付を受けることができます。

ちなみに、退職後に確定申告の必要がある人が、期限を過ぎても確定申告をしないままでいると、ペナルティを課されることがあります。

5%~30%もの加算税が課せられ、隠ぺいにより申告しなかったと認められた場合はさらに40%の重加算税、さらに支払い遅延分の利子まで課せられてしまうため、注意が必要です。

確定申告の期間と手続き方法

確定申告の受付期間は、毎年 2月16日~3月15日頃(※年によって若干異なる)です。

この期間中に、所轄の税務署に確定申告書を提出する必要があります。

提出方法は以下の3通りです。

・所轄の税務署に持参する

・「e-Tax」でオンライン申告する

最近は「e-Tax」が推奨されており、マイナンバーカードとスマホがあれば自宅から手軽に申告できます。

e-taxを使った確定申告のやり方については、国税庁を始めとした様々なYouTubeチャンネルで解説されているため、そちらを参考にしてください。

必要書類

確定申告に必要な主な書類は次の通りです。

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

・源泉徴収票

・支払調書(副業収入がある場合)

・各種控除申請に必要な書類

・銀行口座が分かるもの

源泉徴収票は、内容が分かれば原本である必要はありません。

また、控除を受けるための証明書類も申告時に提出または提示が必要になります。

例えば、医療控除を受けるためには、医療費の領収書が必要になります、

どの書類が必要なのか不安な場合は、所轄の税務署に相談することをおすすめします。

(病気で働けない場合)傷病手当金の申請

もし、病気やケガで働けない状態の場合は、傷病手当金を受給できる可能性があります。

傷病手当金の受給にはいくつかの条件がありますが、申請することで最大18か月間ものあいだ、給与の6割ほどの給付金を受け取ることができます。

私も前職にて【適応障害】と診断を受け、傷病手当金を受給しながらメンタルを休めています。

ただし、傷病手当金の申請は少々複雑で、申請に不備があった場合、受給ができなかったり、受給まで数か月かかってしまう可能性もあります。

また、病気やケガを患っている場合、これらの申請を自分で調べながらやる気力がないという方も多いと思います。

そんな方におすすめなのが【退職コンシェルジュ】です。

退職コンシェルジュでは、失業手当や傷病手当金の複雑な申請を、専門のコンシェルジュがサポートすることで、手間を感じることなく受給に導いてくれます。

実際に私も、傷病手当金の受給サポートを利用し、ストレスなくスムーズに受給ができました。

もちろん自分一人でできるのが一番ですが、受給について不安がある人は、ぜひ一度無料WEB説明会に参加してみてください。

無職期間にやっておくべきこと

退職後、無職期間があると不安を感じることもあるかもしれません。

しかし、この期間は「自分を整え直す」「新しい一歩を踏み出す」ための貴重な時間でもあります。

単に次の就職までの空白期間とするのではなく、前向きに活用することで、将来の選択肢が広がります。

ここでは、無職期間にぜひ取り組んでおきたい4つのことをご紹介します。

②スキルアップや資格取得

③仕事を理由にしていなかったことを始める

④副業として続けられそうなことを始める

①心身の不調を治す

仕事をしていたときに我慢してしまっていた身体の不調や、精神的なストレスによる不調を、この機会にしっかり治しましょう。

無職期間中は、時間的な余裕があるからこそ、通院や検査、リハビリなどにも集中して取り組むことができます。

特に、長期間のストレスや過労が原因で心身にダメージを受けている場合は、まずはしっかりと療養し、回復に努めることが最優先です。

体調が整えば、自然と次の一歩に向かう意欲も湧いてくるでしょう。

②スキルアップや資格取得

次の仕事に備え、スキルアップや資格取得にチャレンジするのもおすすめです。

無職期間中に学んだことは、履歴書にもアピールでき、次の転職活動を有利に進める材料になります。

自分が希望する業界に関連する資格や、短期間で取得可能な資格に挑戦するのも、モチベーション維持につながります。

③仕事を理由にしていなかったことを始める

在職中は「忙しいから」と後回しにしていたことに、無職期間中に取り組んでみましょう。

趣味や興味のあること、家族との時間、旅行、ボランティア活動など、仕事以外の新たな経験は、人生の幅を広げるきっかけになります。

自分の視野を広げることは、結果的に次のキャリア選択にも良い影響を与える可能性があります。

④副業として続けられそうなことを始める

無職期間中に、自分のペースでできる副業を始めるのも一つの選択肢です。

たとえば、クラウドソーシングでのライティング、デザイン制作、動画編集、ブログ運営、ハンドメイド販売など、スキルや趣味を活かした働き方が可能です。

副業で得た経験や実績は、再就職活動の際に「自主的に行動できる人」として評価される場合もあります。

また、うまくいけば副業が本業になり、働き方の幅が広がることもあるかもしれません。

退職後の手続きはなるべく早めに終わらせよう!

退職後に無職期間ができた場合、健康保険や年金、住民税、失業手当など、やらなければならない手続きがたくさんあります。

これらはそれぞれに期限が決められており、うっかり忘れると手続きができなかったり、思わぬ金銭的負担が発生したりすることもあるため注意が必要です。

手続きは「退職して落ち着いたらやろう」と先延ばしにすると、あっという間に期限が過ぎてしまうこともあります。

なるべく早めに一つひとつ終わらせて、安心して無職期間を過ごせるように準備しておきましょう。

また、「自分一人で対応できるか不安…」という場合は、退職後の各種手続きをサポートしてくれる【退職コンシェルジュ】などのサービスを活用するのもおすすめです。

サポートを受けることで、手続きの漏れやミスを防ぎ、スムーズに新しいスタートを切ることができます。

未来の自分のために、今できることを確実に進めていきましょう!

.png)

コメント